60代から考える熟年離婚~役職定年後の財産分与と年金分割の成功法

熟年離婚の実態と背景

熟年離婚とは、一般的に、同居期間が20年以上の夫婦が離婚することをいいます。

厚生労働省によると、令和4年度において、熟年離婚が、離婚した夫婦のうち21.5パーセントと過去最高になっており、熟年離婚をする夫婦が増加傾向にあります。

増加の理由としては、夫が50代後半で、勤務先において役職から外され、給与が下がるという役職定年を迎えることが挙げられます。

役職定年となった場合、ほとんどの場合は収入が減少し、年収が50パーセント未満となるケースも半数近くあります。

長年の夫婦生活で不満が蓄積し、経済面でかろうじて婚姻関係を維持してきたけれども、役職定年による大幅な収入の減少により、経済面でのメリットもなくなり離婚に至ってしまうということが推測されます。

熟年離婚の大きな課題

このような役職定年による収入減少は、離婚にどのような影響を与えるのでしょうか。

婚姻費用への影響

婚姻期間中であるにもかかわらず、夫から生活費(婚姻費用)の支払われなくなった場合には、夫に対して婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用は、基本的に、双方の年収をもとに算定するため、役職定年により、夫の収入が減少した場合には、夫から支払われる婚姻費用の金額も減少してしまうことになります。

(最高裁判所が掲載している婚姻費用算定表(裁判所)をご参照ください)

そのため、離婚に向けての別居を検討している場合は、夫の役職定年前の収入を元に婚姻費用が算定されるよう、別居のタイミングに注意しなければなりません。

財産分与の重要性と対策

熟年離婚をする場合、財産分与によって、将来一人で生活できるだけの金銭を十分に確保できるかが最も重要となってきます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で形成してきた財産を分けることをいいます。

別居している場合は別居時、同居している場合には離婚時を基準日として、基準日時点で存在している夫婦の財産を分け合うことになります。

そのため、役職定年による収入減少に伴い、夫の預貯金を切り崩して生活していかなければならない場合、早期に別居もしくは離婚を申し出ることを検討する必要があります。

また、退職金は、夫の定年退職時に支払われることが多いですが、定年退職前であっても、基準日時点における退職金相当額を財産分与の対象とすることができるため、夫の定年退職を待つことなく、役職定年時に離婚をすることを考えても良いでしょう。

そのため、財産分与を有利に進める対策としては、夫が役職定年を迎える以前の日を基準として財産分与を行えるよう、別居や離婚の準備を進めておくことが重要です。

年金分割制度の活用方法と手続

年金分割とは、婚姻期間中の夫婦の厚生年金記録を2分の1ずつとする制度です。

夫の役職定年により、厚生年金の保険料納付額も減少することが考えられるため、役職定年時に離婚した場合であっても、定年退職時に離婚した場合と比較して、将来受給できる年金の金額には大差がないものと考えられます。

年金分割には、夫婦の合意による合意分割の他に、3号分割という方法があります。

3号分割とは、平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録がある場合、夫婦の一方のみの請求によって、自動的に厚生年金記録を2分の1ずつにできる制度のことです。

熟年離婚の場合、平成20年4月1日以前の厚生年金記録があることが多いため、全ての厚生年金記録を分割するためには、上記の3号分割だけでなく、合意分割も行っておく必要があります。

合意分割をする場合、公正証書や、調停調書がある場合には、夫婦の一方のみで年金事務所での手続を行うことができますが、これらがない場合には、夫婦双方で年金事務所での手続を行わなければなりません。

年金分割の請求期限は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年以内ですので、それまでに請求の手続きをとるように注意してください。

熟年離婚のための準備

熟年離婚をする場合、上記のとおり、財産分与が最も重要となってきます。財産分与を有利に進めるためには、夫の財産について、事前に十分な調査をしておくことが必要不可欠です。

熟年離婚の場合、夫婦の共有財産が多岐にわたることが多いため、夫が所有している不動産、預貯金、車、保険、株式等の有価証券など、全てを把握することが難しくなってきます。

そのため、これらの財産の手掛かりとなる証拠(自宅に届く郵便物、通帳・キャッシュカードの写真等)は、写真を撮るなどして証拠を残しておくことが望ましいといえます。

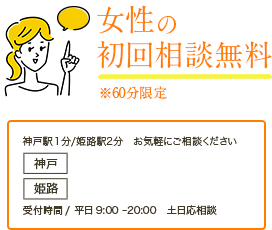

財産分与の対象となるか分からない、どのように財産調査をすればいいか分からないといった方は、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

弁護士の必要性

熟年離婚の場合、財産分与額が高額となるため、条件がまとまらないケースが多くあります。

また、長年連れ添ってきた夫に対して、面と向かって離婚の話を持ち掛けることに、精神的な負担を感じられる方が多いでしょう。

弁護士に依頼した場合、夫の財産を十分に調査したうえで、財産分与額について有利に交渉を進めることができます。また、弁護士が間に入ることで、夫との間で直接やりとりをする必要がなくなるため、精神的な負担も軽減されるといえます。

そのため、熟年離婚を検討されている方は、まずは弁護士にご相談ください。