会社経営者の離婚の問題

目次

会社経営者の離婚の特徴

会社経営者の離婚の特徴には、次のようなものがあります。

慰謝料や財産分与、養育費が高額になる可能性がある

会社経営者は高収入を得ている場合が多いです。このため、収入を基礎に金額が決まる養育費は高額になる傾向にあります。慰謝料についても、収入が高いことが考慮されて、慰謝料額が高くなる場合があります。

また、結婚後に築いた財産が大きいと、それに伴って財産分与の金額も高額になります。

財産分与や養育費をめぐる争いが複雑化する可能性がある

会社経営者で年収が2000万円を超える場合は、いわゆる算定表(平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所)の収入の上限を超えるため、算定表を用いて婚姻費用や養育費を決めることができません。このため、婚姻費用や養育費の金額の算出方法をめぐって争いになることもあり、紛争が複雑化する傾向にあります。

また、親から会社を引き継いだような場合など、財産分与の対象とならないいわゆる特有財産を有していることも多く、何が財産分与の対象となるかを巡って争いになることもあります。

財産分与において問題となること

2分の1ルールが適用されない場合がある

一般的な夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は基本的には2分の1となりますが、夫婦の一方が会社経営者で高収入の場合は、その2分の1の割合が修正されることがあります。

例えば、夫が会社経営者で妻が専業主婦である場合、夫の経営手腕により会社を拡大し、多くの財産を築いたというような事情がある場合には、2分の1ではなく夫に妻より多くの財産分与割合が認められる可能性があります。

古い裁判例にはなりますが「夫が医者として病院を開業し、1969年当時の年収が1億円を超え、かつ1億円を超える資産を保有している事案で、2分の1を基準とすることは妥当性を欠く」として、妻に2000万円の財産分与しか認めませんでした(福岡高裁昭和44年12月24日判決)。もっとも、この裁判例はあまりないケースですので、基本的には財産分与は2分の1と考えておいた方が良いでしょう。

夫婦で共同して会社を経営しているような場合には、特別の事情がない限り、原則どおり財産分与の割合が2分の1ずつになるケースが多いでしょう。

会社の財産は財産分与の対象とはならない

経営している会社が法人の場合、法人が有している財産は財産分与の対象にはなりません。配偶者が設立して100%の株式を有する中小企業であっても、あくまでも法人と代表者個人は別ですので、会社が有する財産(預金や不動産やその他)は、財産分与の対象とはなりません。

ただし、経営者個人が所有する不動産や金銭を会社に貸し付けていたり、経営者個人が会社の株式や出資持分を有している場合があります。この場合は、その不動産や貸付金、株式・出資持分は経営者個人の財産となりますので、財産分与の対象となる可能性があります。

非上場の会社で利益が出ていたり、多額の資産を有していたりする場合、その株式等の評価額をめぐって大きな争いになることがあります。

なお個人事業主の場合は、個人事業用の財産も、個人の財産として財産分与の対象となります。

退職金制度を利用している場合がある

会社経営者でも、退職金制度を利用している場合があり、その場合は退職金は財産分与の対象となる可能性があります。会社の場合、代表取締役を被保険者として退職金に関する保険(長期平準定期保険等)を掛けていることがあるようです。また、個人事業主や中小企業の場合、小規模企業共済を利用している場合もあります。

この場合はその退職金も財産分与の対象となる可能性がありますので、忘れないようにすることが必要です。

その他の財産

会社経営者の中にはゴルフを趣味にしている人もいますが、ゴルフ会員権を持っている場合は、財産分与の対象となる場合があります。ゴルフ会員権は、昔に比べて価値が下がっているようですが、人気のあるものは数十万円以上の価格で売却できるものもあります。ですので、ゴルフ会員権を持っている場合は、財産分与の対象となるのかということや、評価額はいくらかという点を注意しておく必要があります。

また、外車などの高級車などを有している場合も多く、これらも財産分与の対象となります。

また動産(物)でも、骨董品や絵画などの美術品、高価な宝石などのある程度の評価がつくような物は、財産分与の対象とすることが可能です。

配偶者が役員になっている場合

会社経営者の方のなかには、配偶者を取締役や監査役にしているケースも珍しくありません。

この場合、離婚をしたからといって当然退任となる訳ではありません。

本来の手続にしたがって、退任届を提出して退任するという手続を踏むことが必要です。

会社の役員になっている場合

配偶者が会社の役員になっていた場合、離婚した場合には、本人も会社の役員を退任したいと考える方が多数です。

このため、配偶者から退任届を提出してもらい、会社側で速やかに退任登記をします。

会社の従業員になっている場合

配偶者が会社の従業員となっている場合も同様です。離婚によって当然に解雇することはできませんが、本人も会社を退職したいと思っていることが多いので、退職届を提出してもらうなどして退職手続を取ることが必要です。

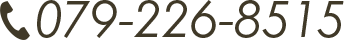

このように夫婦の一方が会社経営者(事業経営者)の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。したがって、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。